えひめフードバンク愛顔の思いと活動

eワーク愛媛のフードバンク活動(えひめフードバンク愛顔(えがお))の運営理念

私たちeワーク愛媛のフードバンク事業「えひめフードバンク愛顔」は、以下の理念のもと、活動を行っています。①「もったいない食料」を「おもいやり食料」に変える

②単なる施しにならない食料シェア

③地域循環型フードバンク活動を進める

④バランスよくフードバンク機能(食品ロス削減、地域再生・地域共生、

格差の縮小)を活用する

1)「もったいない食料」を「おもいやり食料」に変える

フードバンクで活用するのは、食べることができるのに、捨てられそうになっている食べ物です。捨ててしまうと「食品ロス」=「もったいない食料」になってしまいますが、それを食べることに使うと、食べ物を必要としている方や団体の助けとなる「おもいやり食料」となります。

フードバンクで活用される食料の呼称は様々です。「フードバンク食料」「未利用食料」「食品ロスの食料」いろいろありますが、提供する側からすれば、呼称はどうあれ、食べることに使われるのであれば気にする必要はなく、意味が通じればいいと思いがちだと思います。

それが食べるために食料を受ける側はどうでしょうか。「フードバンク食料」「未利用食料」は、いかにも事務的で食料としての美味しさ、ありがたさが薄れます。ましてや「食品ロスの食料」だと食品ロスにはなっていないのに「食品ロス」とはどういうことだと思うし、いかにも無機的な印象を受けます。

「おもいやり食料」という言葉は、私たち「えひめフードバンク愛顔」が使っている言葉です。「もったいない食料」を活用して「ありがとう」につなげる「おもいやり」のこもった食料にしようという願いを込めています。

2)単なる施しにならない食料シェア

フードバンクの食料は、食料支援を行う団体とシェアしたり、食料を必要としている方に個別に配布したりしています。しかしながら、食料を配布するだけでは、「単なる施し」になってしまいます。その裏にある、食料を必要とする方の相談・自立改善の支援やその方たちを支援する団体との連携・課題解決も考えているのが私たちの活動です。

特に最近見られるようになった無人式の食料配布システムでは、人と人のつながりがなく、単に食料を配布するだけの活動になってしまう可能性があります。私たちは、2020年12月、コロナ禍以降増加した個人からの食料支援依頼を受けて、対面式の無料のフードマーケット「コミュニティパントリー」を国内では草分け的に開始しました。ここでは、自由に選んで必要な食料を持ち帰るだけではなく、利用者の見守りや個別の相談、他の支援機関へのつなぎ役となる等、利用者一人一人と向き合って対話することを趣旨とした食料配布システムとして運営しています。

3)地域循環型フードバンク活動を進める

食料の流通過程で発生する環境への影響を表す言葉として、フードマイレージがあります。近年、この言葉の認識は向上していると思いますが、食品ロスにも食品ロスのマイレージがあり、フードバンク食料にもフードバンクマイレージがあるという考えを私たちは持っています。

地域で発生した未利用食料は、地域で「おもいやり食料」として活用する。それが、地域にも環境にも、さらに優しい地域循環型フードバンク活動だと捉え、県内外にネットワークを広げています。

4)バランスよくフードバンク機能を活用する

フードバンクには、大きく分けて3つの効果①食品ロス削減、②地域再生・地域共生、③生活困窮者支援、があります。このうち、どの効果を優先させても、どこかにしわ寄せが生じるバランスの悪い活動になると私たちは考えています。

例えば、生活に困難を抱える家庭の支援にフードバンク食料を活用することを優先すれば、食品ロスを低減する優先順位は下がり、食品ロスが減少すればフードバンク食料が減少するため、それを好ましくないと評価をするようになります。

また、食品ロス削減を優先すれば、フードバンク食料の効率よい消費を優先するあまり、食料に困っていない世帯への食料配布もいとわなくなります。地域再生や地域共生などを優先すれば、地域活動優先になり、生活に困難を抱えている方への支援が疎かになる懸念があります。

私たちは、3つの効果をバランスよく活用しながら、できるだけ多くの方や地域に貢献できるよう、フードバンク活動を続けられることを目指しています。

えひめフードバンク愛顔の事業概要と今後の展望

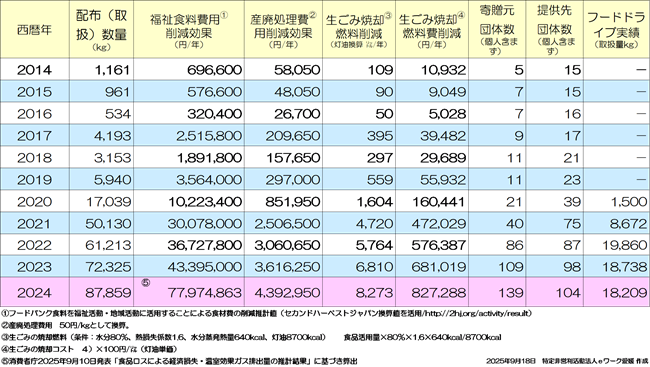

表1 えひめフードバンク愛顔の実績(食料取扱量、寄贈元団体数、提供先団体数、フードドライブ実績推移等)

1)フードバンク活動への賛同企業の増加

フードバンク・フードドライブ活動のパブリシティ効果や独自のPR効果、県のバックアップなどが奏功し、企業のフードバンクに対する理解・協力が深まっています。このため、フードバンクへの寄贈元企業・団体の数は、活動当初より増加し、2022年度の86団体から、2023年度は109団体に前年度比23団体増加、2024年度は139団体に30団体増加しました(表1)。今後も、Web、SNSを活用した、こまめな活動情報発信や企業・団体への広報活動により、未利用食品の活用機会を向上させます。

また、2020年度、県内の食品関連企業・団体にアンケートを依頼し66団体からの回答を得ました。この結果を踏まえ2021年度以降、フードバンクへの協力の可能性について1団体ずつ話を聴きながら、食料提供や運営支援の依頼を行っています。今後も食品関連企業や一般企業の経営者・担当者の意識向上の取り組みを進め、連携団体を拡大していきます。

2)地域循環型フードバンク活動連携の拡大

食品ロス削減を効果的・効率的に進めるため「未利用食料の地産地消」「食品ロスマイレージ・食品ロス削減マイレージ削減」を掲げて、地域循環型フードバンク活動による食品ロス削減を進めています。

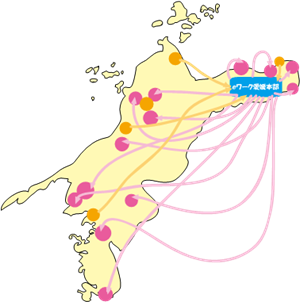

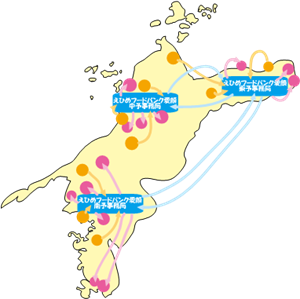

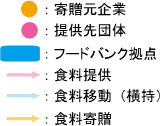

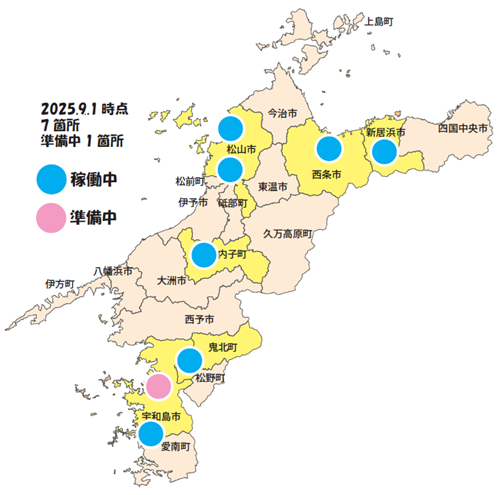

これまで、県内のフードバンク活動連携を進め、図1のとおり、フードバンク連携拠点を県内9ヶ所に設置したことと併せ、香川県、徳島県、高知県の四国の他県のフードバンクとの連携も進めてきました。また、当団体も関わり、中四国・環瀬戸内海のフードバンク団体(山口、広島、岡山、香川)の代表らと全国食品ロス削減研究会を組織し、フードバンク活動・食品ロス削減活動の連携、食品ロス削減研究を進めています。

一方、地域循環型フードバンク活動で連携している「えひめ地域こども食堂ネットワーク」が中心となり、四国こども食堂ネットワーク構築の準備が進んでおり、四国内フードバンクネットワークとこども食堂のネットワークの連携が進めば、四国内の地域循環型フードバンク活動(県境連携、大量未利用食料の広域食料シェア、食品ロス削減PR、活動広報、情報交流、企業との広域連携等)をさらに進めることができます。

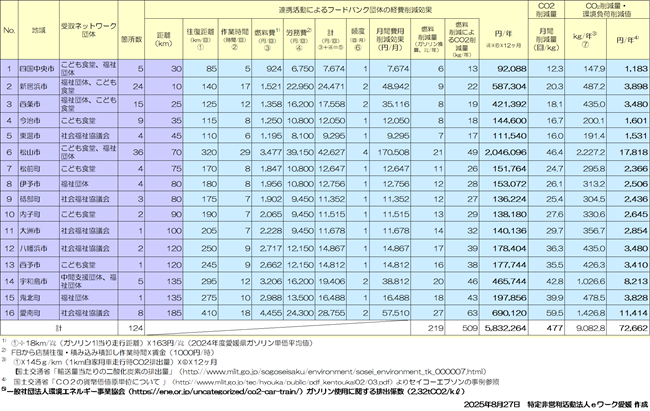

表2 フードドライブ連携による地域循環型フードバンク活動の効果

これまでの食料シェア団体・協力企業とのネットワークを活用したフードドライブ活動の連携により、食品引取り横持作業、運搬費用が年間約583万円削減、ガソリン換算燃料が年間約219リットル削減、CO2排出量が年間約9トン削減という推計値が確認できました。詳細は表2のとおりです。

図1 県内ハブ拠点の整備による地域循環型フードバンク活動の推進

| ①2018年8月まで 1拠点で県内全域からの食料受領・食料配布 |

②2018年8月~2022年7月 3つの地域循環型食品ロス削減拠点整備 |

|

|

|

|

| ③2022年7月~ さらに6ヶ所拠点を整備し計9ヶ所の拠点で活動 |

||

|

|

3)フードドライブ活動の拡大

国内の食品ロスの約半分を占める家庭系食品ロス(愛媛県内では家庭系食品ロスは60%)を削減させるには、消費者一人一人の意識・心がけが重要です。このため、フードドライブを消費者に身近なスーパーマーケットや温泉施設、金融機関に常設することは、消費者の目に留まりやすく、意識を変えるための効果が大きいと考えます。

また、消費者の食品ロス削減意識を向上させることは、事業系の食品ロスである飲食店での食べ残し削減や小売店での手前取り推奨にも効果があると思います。現在、常設型フードドライブが広がるなか、様々なメディアでも取り上げられ、企業・消費者の食品ロス削減に対する意識も向上しています。このことが、企業・団体や消費者に「食品ロス削減」「フードドライブ」「フードバンク」という言葉を身近にさせていることが考えられます。

これにより、一般企業や金融関連団体(伊予銀行・愛媛県庁・松山商工会議所・今治商工会議所、東予信用金庫、西条市の半導体機器製造業)、他の食品関連団体(大手コンビニエンスストア、地元スーパーマーケット)もフードドライブの実施による社会貢献を開始、または、準備を進めており、波及効果の大きさが分かります。

上記のことから、この事業による食品ロス削減効果、企業・消費者の意識向上効果は大きく、今後も拡大させる活動を継続します。

取扱食料重量、寄贈元数、提供先数の推移は表1のとおりです。

2023年度のフードバンク食料取り扱い数量73トンであり、2021年度実績50トン/年、2022年度実績61トン/年と比較して、年々増加する実績となりました。今年度も、昨年度よりさらに10トン以上増加させることを目標に活動を進めています。

特に、フードドライブは、一昨年以降、地域循環型フードバンク活動を目指し、県の支援を受け、地域のスーパーマーケットであるフジグループ、コープえひめと覚書を交わして連携事業を進め、2022年度約19.9トン/年、2023年度約18.7トン/年、2024年度18.2トン/年となり、安定して家庭系の食品ロス削減に寄与することができています。

また、この状況が他の企業・団体にも、フードドライブの効果と機能・意義を知ってもらうきっかけにもなりました。特に、銀行、温泉、保険会社、半導体機器製造会社など、食品関連企業以外の事業者もフードドライブに関心を持ち、あらたにフードドライブを開始した事業所や現在、具体的に検討・調整段階にある事業者もあります。これにより、2024年8月時点の県内105ヶ所の常設型フードドライブ箇所を、2025年8月現在で132ヶ所に27ヶ所増加させることができました。

4)食品ロス削減・フードバンクについての食育・啓発

(1)フードドライブの実施(家庭系食品ロスの削減の啓蒙)

当団体では「日常フードドライブ」を合言葉に、日常生活に当たり前にフードドライブの風景が溶け込み、食品ロスを出すことが当たり前ではない意識を醸成するため、常設型フードドライブの設置個所132ヶ所のうち91ヶ所に独自のポスター掲示やチラシの設置を行い(画像1)、広く消費者に食品ロス削減について呼びかけています。

画像1 常設型フードドライブの状況

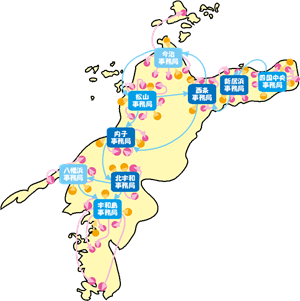

(2)子ども用食品ロス削減啓発冊子制作・配布

食品ロス削減・フードバンクに関する絵本を幼稚園児から小学校低学年用を想定して2019年に制作し、配布しています。当初はコピー機印刷により活用していましたが、2020年3月以降商業印刷によってこれまでに4回に分けて7000冊印刷し、新居浜市内の小学校・幼稚園に3000冊を寄贈、1000冊を食品ロス削減イベント(2020~2024年毎年10月実施)やフードドライブイベント(年間3~5回実施)にて子ども達に配布、2000冊は西条市の担当部局に寄贈し小学校・幼稚園に配布しました。2025年9月に増刷した1000冊は、今年度後半のイベントや勉強会などで子どもや保護者、学校関係者に配布しています。

同冊子は、誰でも見ることができ、印刷・活用できるよう、当法人のWebページにて公開しています。(https://eworkehime.kojyuro.com/images/ework_ehon.pdf)

絵本内容の一部は、画像2のとおりです。

画像2 子ども用食品ロス削減啓発冊子「もったいないとおもいやり」(第4刷)

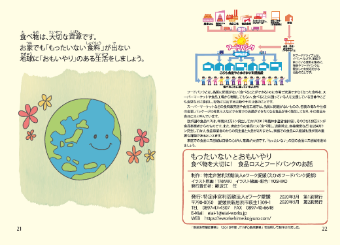

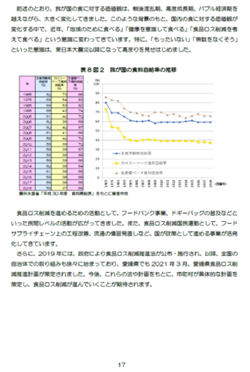

(3)若年者・社会人用啓発冊子制作

2019年、若年世代、特に高校生から食品ロス削減・フードバンクに関する勉強会での講師依頼が増加し、戦後の食文化の変遷と食品ロスの発生経緯などをまとめた資料を作成しました。その資料をベースに内容を遂行し、2021年3月に無料配布用冊子として「食品ロスの民俗学~イートシフトと食の行方~」を1000部印刷、イベントや講演時に配布しています。

概要は、画像3のとおりです。

画像3 中学・高校・大学生、社会人用 食品ロス削減啓発用冊子「食品ロスの民俗学」

(4)学校、企業、経済団体への出前授業・講演の積極実施

小学生対象の勉強会や中学校の社会的授業、高等学校の授業や勉強会等への積極的な出前授業の実施や企業や経済団体が行うセミナーでの食品ロス削減・フードバンクに関する講演にも積極的に出向いています。

前述の絵本や冊子を活用する他、パネル(画像4)やポスターを作成して展示したり、チラシを配布する等、状況に合わせて活用できる広報ツールを制作し活用しています。

画像4 食品ロス削減やフードバンク活用広報用のパネル(一部)

5)コミュニティパントリー事業の普及・拡大

コミュニティパントリーとは、当団体が2020年12月に国内では先駆け的に開始した無料のフードマーケットの名称です。もともとはフィリピンで2021年に始まった街角に未利用食料を置き、欲しい人が持って行くという無人の食品屋台の呼び名でしたが、地域の未利用食料を地域で食料シェアが必要な方に効率よく使ってもらい、様々な相談事にも対応できる有人型の食料シェア施設として、相応しい名称と判断し活用しています。事業の運営方法は、韓国のフードバンクが実施するフードマーケットがモデルです。

コミュニティフリッジと呼ばれる無人型の食料シェアの仕組みを運営する団体もありますが、無人食料シェアのセキュリティ上の問題や相談などの対応が無い「単なる施し」になることが、私たちの活動趣旨と反することから、有人型のコミュニティパントリーを新居浜市、西条市、松山市2箇所、内子町、鬼北町、宇和島市の県内7箇所で連携団体の協力も得ながら運営しており、宇和島市の当方事務所に1箇所の新規設置を準備中です(図2)。

図2 愛媛県内コミュニティパントリー実施箇所

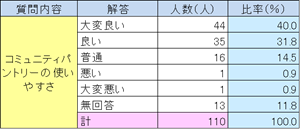

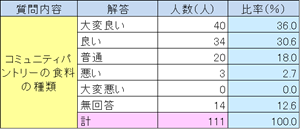

現在、コミュニティパントリーの会員は150世帯以上となり、フードドライブ、フードバンクで提供された食料を自由に選んで持ち帰ることができるシステムとして機能しています。利用者へのアンケートでは利用しやすく、良いという声が寄せられました(アンケート結果、表3)。

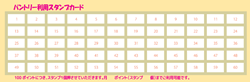

登録した利用者には、画像5-③にあるスタンプカードをお渡しし、月額6000円分までの食料を無料で持ち帰ることができます。当初は、持ち帰り量の制限を設けていませんでしたが、一人でたくさんの食料を持ち帰る利用者が多かったため、公平に利用してもらうことを考え、スタンプカードを活用することにしました。

表3 コミュニティパントリー利用者アンケート結果(一部)

画像5 コミュニティパントリー事業

①コミュニティパントリー(本部事務所)

②コミュニティパントリー(東予事務所)

③会員用スタンプカード(1月1枚分/6000円分の食料持ち帰りが可能)

(上記のPDF版はこちら)

フードバンクニュース

フードバンクニュース

フードバンクに関する書籍の第2弾ができました!

書籍に関する詳しい情報はフードバンクニュースページへ!

ラジオ番組「愛媛のまじめな!地域循環型フードバンク活動のススメ!」配信中

本年1月から2月まで8回にわたり、FM愛媛で放送いたしました

愛媛県提供の「愛媛のまじめな!地域循環型フードバンク活動のススメ!」。Podcastでも聴くことができます!

・ヒント1、2 eワーク愛媛代表 難波江任

・ヒント3、4 株式会社フジ 月原文子さん

・ヒント5、6 ユウギボウシ愛媛 宮部元治さん

・ヒント7、8 いこなす(クマノミ) 浦田真代さん

県内の取組みを知ることができますよ!聴いてみてください!

【Spotify】

https://x.gd/EDpZa

【Apple Podcast】

https://x.gd/EZVq5

出張フードドライブをしました!

【終了分】

たくさんのご協力ありがとうございました!

2025年3月2日(日)

第3回 LOVE SAIJO アクアフェスタ

場所:アクアトピア水系 福祉センター周辺エリア(西条市神拝324-2)

時間:10時~15時

西条市合併20周年を記念して開催されているアクアフェスタに第1回、第2回に引き続き

「もったいないとおもいやり 食品ロス削減コーナー&フードドライブコーナー」にて

フードドライブと食品ロス削減についてのパネル展示等を行います。

食品ロス削減に関心のある方、余った食料の寄付をしたい方、

寄付した食料のその後はどうなるの?と気になる方などなど

この機会にぜひお立ち寄りください!

【関連リンク】

西条市HP

LOVE SAIJO

(画像クリックでpdfファイルが開きます)

(画像クリックでpdfファイルが開きます)

2024年11月24日(日)

第2回 LOVE SAIJO アクアフェスタ

場所:アクアトピア水系 福祉センター周辺エリア(西条市神拝324-2)

時間:10時~15時

西条市合併20周年を記念して開催されているアクアフェスタに第1回に引き続き

「もったいないとおもいやり 食品ロス削減コーナー&フードドライブコーナー」にて

フードドライブと食品ロス削減についてのパネル展示等を行います。

食品ロス削減に関心のある方、余った食料の寄付をしたい方、

寄付した食料のその後はどうなるの?と気になる方などなど

この機会にぜひお立ち寄りください!

【関連リンク】

西条市HP

LOVE SAIJO

2024年9月29日(日)10:00~15:00

第1回 LOVE SAIJO アクアフェスタ

場所:アクアトピア水系 福祉センター周辺エリア(西条市神拝324-2)

LOVE SAIJO

2024年10月6日(日)9:30~14:00

第29回 生き生き幸せフェスティバル ボランティアフェスティバル

場所:新居浜市総合福祉センター 1階エレベーターホール(新居浜市高木町2-60)

新居浜市ボランティア・市民活動センターHP

農林水産省「令和5年度 食料・農業・農村白書」にて

eワーク愛媛のおもいやり食料、フードバンク活動が紹介されています。

【農林水産省「令和5年度 食料・農業・農村白書」】

【農林水産省「令和5年度 食料・農業・農村白書」のeワークが紹介されているpdfページ】

2024年4月23日(火)

「第2回義農大賞」を受賞いたしました!

【第2回義農大賞受賞についての詳しい情報を見る】

また、国内の食料自給率は低位で推移(カロリーベース37%前後)しており、多くの食料を輸入に頼っている状況です。一方、国内では年間約522万トン(令和2年度農林水産省推計)もの食品ロスが生じており、市町村の年間廃棄物処理費用は2兆円に達しています。

このような背景のもと、食品ロスを減らし、食料を有効に活用できるフードバンク活動が、近年注目されるようになってきました。

しかしながら、フードバンク活動は、食品事業者などから無料で食料の提供を受け、福祉団体やこども食堂などに無料で食料を配布する事業のため、安定した収入源が無く、ボランティアの方たちのご協力や寄付金、助成金に頼るなど、不安定な運営を続けています。

このたび、地域の企業や経済団体の皆様に、フードバンクの事業内容とその社会的効果を知っていただき、活動へのご支援・ご協力をお願いしたく、説明の資料をお届けすることにいたしました。

ご一読いただき、私たちフードバンク事業へのご支援・ご協力についてお考えいただけますよう、よろしくお願いいたします。

当法人は、2003年12月の任意団体活動開始以降、ひきこもりやニートなど困難を抱える若者の自立支援(相談支援、アウトリーチ、居場所づくり、就労体験・見学・中間的就労の受入企業の開拓等)事業を実施しています。

また、被支援者中44%の若者の背景に生活困窮があることがわかり、2012年11月より被支援者の側面的支援および、社会体験の場創出の両面を目的として愛媛県内の草分けとしてフードバンク事業を開始し、生活困窮者支援を行っている団体や福祉団体に食料提供を行っています。ひきこもり・ニートの原因ともなる幼少期の困窮世帯支援や地域交流の推進などを図るために、2019年8月、こども食堂を開始しました。

2020年12月には、新型コロナウイルス禍の拡大にともない、これまで以上に困難を抱える若者やシングルマザー世帯が増加していることが分かり、食料を必要としている方が無料で食料を選んで持ち帰ることができる無料のフードマーケット事業として、フードバンクの食料を活用した「コミュニティパントリー」事業を開始しました。

①「もったいない食料」を「おもいやり食料」に変える

②単なる施しにならない食料シェア(対面型コミュニティパントリー運営等)

③地域循環型フードバンク活動を進める

④バランスよくフードバンク機能(食品ロス削減、地域再生・地域共生、

格差の縮小)を活用する

1)「もったいない食料」を「おもいやり食料」に変える

フードバンクで活用するのは、食べることができるのに、捨てられそうになっている食べ物です。捨ててしまうと「食品ロス」=「もったいない食料」になってしまいますが、それを食べることに使うと、食べ物を必要としている方や団体の助けとなる「おもいやり食料」となります。

フードバンクで活用される食料の呼称は様々です。「フードバンク食料」「未利用食料」「食品ロスの食料」いろいろありますが、提供する側からすれば、呼称はどうあれ、食べることに使われるのであれば気にする必要はなく、意味が通じればいいと思いがちだと思います。

それが食べるために食料を受ける側はどうでしょうか。「フードバンク食料」「未利用食料」は、いかにも事務的で食料としての美味しさ、ありがたさが薄れます。ましてや「食品ロスの食料」だと食品ロスにはなっていないのに「食品ロス」とはどういうことだと思うし、いかにも無機的な印象を受けます。

「おもいやり食料」という言葉は、私たち「えひめフードバンク愛顔」が使っている言葉です。「もったいない食料」を活用して「ありがとう」につなげる「おもいやり」のこもった食料にしようという願いが込められています。

2)単なる施しにならない食料シェア(対面型コミュニティパントリー運営等)

フードバンクの食料は、食料支援を行う団体とシェアしたり、食料を必要としている方に個別に配布したりしています。しかしながら、食料を配布するだけでは、「単なる施し」になってしまいます。その裏にある、食料を必要とする方の相談・自立改善の支援やその方たちを支援する団体との連携・課題解決も考えているのが私たちの活動です。

特に最近見られるようになった無人式の食料配布システムでは、人と人のつながりがなく、単に食料を配布するだけの活動になってしまう可能性があります。私たちは、2020年12月、コロナ禍以降増加した個人からの食料支援依頼を受けて、対面式の無料のフードマーケット「コミュニティパントリー」を開始しました。ここでは、自由に選んで必要な食料を持ち帰るだけではなく、利用者の見守りや個別の相談支援、他の支援機関へのつなぎ役となる等、利用者一人一人と向き合って対話することを趣旨とした食料配布システムとして運営しています。

3)地域循環型フードバンク活動を進める

食料の流通過程で発生する環境への影響を表す言葉として、フードマイレージがあります。近年、この言葉の認識は向上していると思いますが、食品ロスにも食品ロスのマイレージがあり、フードバンク食料にもフードバンクマイレージがあるという考えを私たちは持っています。

地域で発生した未利用食料は、地域で「おもいやり食料」として活用する。それが、地域にも環境にも、さらに優しい地域循環型フードバンク活動だと捉え、県内外にネットワークを広げています。

4)バランスよくフードバンク機能を活用する

フードバンクには、大きく分けて3つの効果(食品ロス削減、地域再生・地域共生、生活困窮者支援)があります。このうち、どの効果を優先させても、どこかにしわ寄せが生じるバランスの悪い活動になると私たちは考えています。

例えば、生活に困難を抱える家庭の支援にフードバンク食料を活用することを優先すれば、食品ロスを低減する優先順位は下がり、食品ロスが減少すればフードバンク食料が減少するため、それを好ましくないと評価をするようになります。

また、食品ロス削減を優先すれば、フードバンク食料の効率よい消費を優先するあまり、食料に困っていない世帯への食料配布もいとわなくなります。地域再生や地域共生などを優先すれば、地域活動優先になり、生活に困難を抱えている方への支援が疎かになる懸念があります。

私たちは、3つの効果をバランスよく活用しながら、できるだけ多くの方や地域に貢献できるよう、フードバンク活動を続けられることを目指しています。

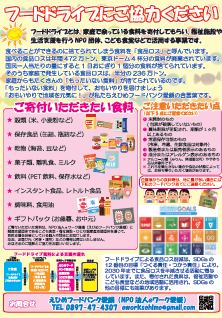

チラシ「フードドライブにご協力ください」(PDF形式)

パンフレット「フードバンク事業にご協力ください」(PDF形式)

ト <トモニ>ともに作る地域循環型フードバンク活動

私たちの目指しているのは、「地域循環型フードバンク活動」です。

「地域で発生した未利用食料は地域で活用する」これが地域循環型です。

食料にフードマイレージがあるように、食品ロスにも、未利用品の活用にもマイレージがあります。

できるだけ環境に配慮した活用を心がけたいですね。

リ <リカイ>理解を広げるフードバンク活動の効果

フードバンクの活動には大きく分けて3つの効果があります。

それが「食品ロス削減効果」「食料シェア効果」「地域再生・地域活性化効果」です。

このうち、どの効果を優先させても、どこかにしわ寄せが生じるバランスの悪い活動になると

私たちは考えています。

私たちは、3つの効果をバランスよく活用しながら、できるだけ多くの方や地域に貢献できるよう

フードバンク活動を続けられることを目指しています。

セ <セッカク>せっかくフードバンクに寄付するのなら早めにお願いします

フードバンクにご寄付いただく食料は、できるだけ賞味期限が長いとありがたいもの。

最近、消費者庁も賞味期限は「おいしいめやす」を愛称として、食べられなくなる期限とは

違うことを啓発しています。

しかしながら、フードバンクに寄付された食料を配布する先の方には、

少しでも気持ちよく安心して食べていただきたいのが正直な気持ち。

それは、賞味期限切れが悪いという事ではなく、食料を必要としている方には

「私たちは賞味期限が切れても、どうせ食べるのだろうと思われている」という

気持ちが少なからずあるからです。

なので、せっかくフードバンクに寄付するのなら、早めにしていただけると助かります。

ツ <ツカエル>使える食料はまずは自分たちで使ってください

フードバンクに提供していただいた食料は、ありがたく、残すことなく、活用させていただいています。

食料を必要としている方や、食料を活用する団体はますます増えているため、

寄付していただける食料が増えることは大変ありがたいものです。

かといって、食品関連事業者等、食料を寄付して下さる皆様には、

先ず未利用食料が発生しない取組みを行っていただき、どうしても発生する場合には、

自社内でのリサイクルや活用をお願いし、それでもどうしても未利用食料が発生し、

食品ロスになってしまう場合はフードバンクに寄付していただくようお願いしています。

えひめフードバンク愛顔の「トリセツ」(PDF形式)

えひめフードバンク愛顔の「トリセツ」(PDF形式)

eワーク愛媛のおもいやり食料、フードバンク活動が紹介されています。

【農林水産省「令和5年度 食料・農業・農村白書」】

【農林水産省「令和5年度 食料・農業・農村白書」のeワークが紹介されているpdfページ】

eワーク愛媛のおもいやり食料、フードバンク活動が紹介されています。

【農林水産省「令和5年度 食料・農業・農村白書」】

【農林水産省「令和5年度 食料・農業・農村白書」のeワークが紹介されているpdfページ】

2024年4月23日(火)

「第2回義農大賞」を受賞いたしました!

【第2回義農大賞受賞についての詳しい情報を見る】

はじめに

新型コロナウイルス感染症の影響長期化や、ウクライナ情勢による世界的な食料供給体制の変化など、この数年の間に、私たちの食生活にとって深刻な問題が生じました。この状況は、国内7人に1人と言われている相対的貧困の子どもや134万と言われているひとり親世帯に重くのしかかったと言えます。また、国内の食料自給率は低位で推移(カロリーベース37%前後)しており、多くの食料を輸入に頼っている状況です。一方、国内では年間約522万トン(令和2年度農林水産省推計)もの食品ロスが生じており、市町村の年間廃棄物処理費用は2兆円に達しています。

このような背景のもと、食品ロスを減らし、食料を有効に活用できるフードバンク活動が、近年注目されるようになってきました。

しかしながら、フードバンク活動は、食品事業者などから無料で食料の提供を受け、福祉団体やこども食堂などに無料で食料を配布する事業のため、安定した収入源が無く、ボランティアの方たちのご協力や寄付金、助成金に頼るなど、不安定な運営を続けています。

このたび、地域の企業や経済団体の皆様に、フードバンクの事業内容とその社会的効果を知っていただき、活動へのご支援・ご協力をお願いしたく、説明の資料をお届けすることにいたしました。

ご一読いただき、私たちフードバンク事業へのご支援・ご協力についてお考えいただけますよう、よろしくお願いいたします。

当法人について

当法人は、2003年12月の任意団体活動開始以降、ひきこもりやニートなど困難を抱える若者の自立支援(相談支援、アウトリーチ、居場所づくり、就労体験・見学・中間的就労の受入企業の開拓等)事業を実施しています。

また、被支援者中44%の若者の背景に生活困窮があることがわかり、2012年11月より被支援者の側面的支援および、社会体験の場創出の両面を目的として愛媛県内の草分けとしてフードバンク事業を開始し、生活困窮者支援を行っている団体や福祉団体に食料提供を行っています。ひきこもり・ニートの原因ともなる幼少期の困窮世帯支援や地域交流の推進などを図るために、2019年8月、こども食堂を開始しました。

2020年12月には、新型コロナウイルス禍の拡大にともない、これまで以上に困難を抱える若者やシングルマザー世帯が増加していることが分かり、食料を必要としている方が無料で食料を選んで持ち帰ることができる無料のフードマーケット事業として、フードバンクの食料を活用した「コミュニティパントリー」事業を開始しました。

えひめフードバンク愛顔(えがお)の運営理念

私たちeワーク愛媛のフードバンク事業「えひめフードバンク愛顔」は、以下の理念のもと、活動を行っています。①「もったいない食料」を「おもいやり食料」に変える

②単なる施しにならない食料シェア(対面型コミュニティパントリー運営等)

③地域循環型フードバンク活動を進める

④バランスよくフードバンク機能(食品ロス削減、地域再生・地域共生、

格差の縮小)を活用する

1)「もったいない食料」を「おもいやり食料」に変える

フードバンクで活用するのは、食べることができるのに、捨てられそうになっている食べ物です。捨ててしまうと「食品ロス」=「もったいない食料」になってしまいますが、それを食べることに使うと、食べ物を必要としている方や団体の助けとなる「おもいやり食料」となります。

フードバンクで活用される食料の呼称は様々です。「フードバンク食料」「未利用食料」「食品ロスの食料」いろいろありますが、提供する側からすれば、呼称はどうあれ、食べることに使われるのであれば気にする必要はなく、意味が通じればいいと思いがちだと思います。

それが食べるために食料を受ける側はどうでしょうか。「フードバンク食料」「未利用食料」は、いかにも事務的で食料としての美味しさ、ありがたさが薄れます。ましてや「食品ロスの食料」だと食品ロスにはなっていないのに「食品ロス」とはどういうことだと思うし、いかにも無機的な印象を受けます。

「おもいやり食料」という言葉は、私たち「えひめフードバンク愛顔」が使っている言葉です。「もったいない食料」を活用して「ありがとう」につなげる「おもいやり」のこもった食料にしようという願いが込められています。

2)単なる施しにならない食料シェア(対面型コミュニティパントリー運営等)

フードバンクの食料は、食料支援を行う団体とシェアしたり、食料を必要としている方に個別に配布したりしています。しかしながら、食料を配布するだけでは、「単なる施し」になってしまいます。その裏にある、食料を必要とする方の相談・自立改善の支援やその方たちを支援する団体との連携・課題解決も考えているのが私たちの活動です。

特に最近見られるようになった無人式の食料配布システムでは、人と人のつながりがなく、単に食料を配布するだけの活動になってしまう可能性があります。私たちは、2020年12月、コロナ禍以降増加した個人からの食料支援依頼を受けて、対面式の無料のフードマーケット「コミュニティパントリー」を開始しました。ここでは、自由に選んで必要な食料を持ち帰るだけではなく、利用者の見守りや個別の相談支援、他の支援機関へのつなぎ役となる等、利用者一人一人と向き合って対話することを趣旨とした食料配布システムとして運営しています。

3)地域循環型フードバンク活動を進める

食料の流通過程で発生する環境への影響を表す言葉として、フードマイレージがあります。近年、この言葉の認識は向上していると思いますが、食品ロスにも食品ロスのマイレージがあり、フードバンク食料にもフードバンクマイレージがあるという考えを私たちは持っています。

地域で発生した未利用食料は、地域で「おもいやり食料」として活用する。それが、地域にも環境にも、さらに優しい地域循環型フードバンク活動だと捉え、県内外にネットワークを広げています。

4)バランスよくフードバンク機能を活用する

フードバンクには、大きく分けて3つの効果(食品ロス削減、地域再生・地域共生、生活困窮者支援)があります。このうち、どの効果を優先させても、どこかにしわ寄せが生じるバランスの悪い活動になると私たちは考えています。

例えば、生活に困難を抱える家庭の支援にフードバンク食料を活用することを優先すれば、食品ロスを低減する優先順位は下がり、食品ロスが減少すればフードバンク食料が減少するため、それを好ましくないと評価をするようになります。

また、食品ロス削減を優先すれば、フードバンク食料の効率よい消費を優先するあまり、食料に困っていない世帯への食料配布もいとわなくなります。地域再生や地域共生などを優先すれば、地域活動優先になり、生活に困難を抱えている方への支援が疎かになる懸念があります。

私たちは、3つの効果をバランスよく活用しながら、できるだけ多くの方や地域に貢献できるよう、フードバンク活動を続けられることを目指しています。

フードバンクのチラシとパンフレット

チラシ「フードドライブにご協力ください」(PDF形式)

パンフレット「フードバンク事業にご協力ください」(PDF形式)

えひめフードバンク愛顔の「トリセツ」

えひめフードバンク愛顔の「トリセツ」

ト <トモニ>ともに作る地域循環型フードバンク活動私たちの目指しているのは、「地域循環型フードバンク活動」です。

「地域で発生した未利用食料は地域で活用する」これが地域循環型です。

食料にフードマイレージがあるように、食品ロスにも、未利用品の活用にもマイレージがあります。

できるだけ環境に配慮した活用を心がけたいですね。

リ <リカイ>理解を広げるフードバンク活動の効果

フードバンクの活動には大きく分けて3つの効果があります。

それが「食品ロス削減効果」「食料シェア効果」「地域再生・地域活性化効果」です。

このうち、どの効果を優先させても、どこかにしわ寄せが生じるバランスの悪い活動になると

私たちは考えています。

私たちは、3つの効果をバランスよく活用しながら、できるだけ多くの方や地域に貢献できるよう

フードバンク活動を続けられることを目指しています。

セ <セッカク>せっかくフードバンクに寄付するのなら早めにお願いします

フードバンクにご寄付いただく食料は、できるだけ賞味期限が長いとありがたいもの。

最近、消費者庁も賞味期限は「おいしいめやす」を愛称として、食べられなくなる期限とは

違うことを啓発しています。

しかしながら、フードバンクに寄付された食料を配布する先の方には、

少しでも気持ちよく安心して食べていただきたいのが正直な気持ち。

それは、賞味期限切れが悪いという事ではなく、食料を必要としている方には

「私たちは賞味期限が切れても、どうせ食べるのだろうと思われている」という

気持ちが少なからずあるからです。

なので、せっかくフードバンクに寄付するのなら、早めにしていただけると助かります。

ツ <ツカエル>使える食料はまずは自分たちで使ってください

フードバンクに提供していただいた食料は、ありがたく、残すことなく、活用させていただいています。

食料を必要としている方や、食料を活用する団体はますます増えているため、

寄付していただける食料が増えることは大変ありがたいものです。

かといって、食品関連事業者等、食料を寄付して下さる皆様には、

先ず未利用食料が発生しない取組みを行っていただき、どうしても発生する場合には、

自社内でのリサイクルや活用をお願いし、それでもどうしても未利用食料が発生し、

食品ロスになってしまう場合はフードバンクに寄付していただくようお願いしています。

フードバンクの絵本ができました

|

未就学児向けに制作された、食品ロスについての問題や、フードバンクの役割についての啓発資料です。ご家庭や、各保育所・幼稚園などでご活用ください。 PDFファイルを閲覧・印刷いただく場合、Adobe Acrobat Reader が必要となります。 |

「令和5年度 食料・農業・農村白書」にて紹介されました

農林水産省「令和5年度 食料・農業・農村白書」(令和6年5月31日公表)にてeワーク愛媛のおもいやり食料、フードバンク活動が紹介されています。

【農林水産省「令和5年度 食料・農業・農村白書」】

【農林水産省「令和5年度 食料・農業・農村白書」のeワークが紹介されているpdfページ】