愛媛県内アフターケア緊急支援事業について

愛媛県内には、社会的養護を必要とする子どもや若者たちを支援するための施設として、以下の事業が行われています。

①自立援助ホーム 6ヶ所(定員計36人)

②児童養護施設 14ヶ所(定員計509人)

③ファミリーホーム 15ヶ所(定員計不明)

計 35ヶ所(定員計545人+ファミリーホーム定員)

これらの施設の被擁護者は、ある一定の年齢以降は退所して自立をする必要があります。これら退所して自立を目指す若者(ケアリーバーの若者)は、本人の成育歴や現在の環境によらず様々な課題を抱えており、社会に馴染み自立した生活を続けていくのが困難な若者が多いのが現状となっています。

このようなケアリーバーの若者に寄り添いながら相談支援・居場所支援等により自立を継続させるための事業がアフターケア事業です。

現在、愛媛県内には、アフターケアを専門として実施する事業所がなく、ケアリーバーの若者たちが向き合う「子どもから大人への移行期の困難」「社会的養護を経験した若者特有の困難」「自立して生計を立てることが困難」といった、若者が抱える課題解決を共に進める機関がありません。

ケアリーバーの若者には、施設を退所し自立するまでの間(移行期)に、間断なく社会に出ていくための伴走支援が必要と考えられていますが、この重要とされている時期に支援ができないことで、施設の担当者との連絡が途絶えてしてしまうケースや連絡ができたとしても支援の時間的ギャップができることで信頼関係が薄れるケースが多くなっています。

また、困窮リスクの高い若者は孤立しがちであることも困難の解決を難しくしています。ヨーロッパ諸国で2000年代に移行期の若者支援施策が強化されたのに対し、わが国ではこの問題の顕在化が遅れ、「移行期」の若者の困難、生活困窮が増大しています。このことは、20~24歳の相対的貧困率2018年国民生活基礎調査)が17. 9%(女性)(阿部彩「相対的貧困率の動向:2019年国民生活基礎調査を用いて」2021年3月公表https://www.hinkonstat.net/)と、全世帯の貧困率15.4%、子どもの貧困率 13.5%に比して高いことからもわかります。

したがって、若者の居住の安定といった生活基盤の安定を図る施策、並びに、つながりの回復や伴走型の支援を通した「移行期」の若者支援が課題になっています。

厚生労働省は、これらの課題を解決すべく来年度からの新たな政策として、「社会的養護自立支援拠点事業」等を計画しており、予算化を目指しています。

このたび、当法人は休眠預金活用事業の助成を受け、今年度、ケアリーバーの若者等(ニート、ひきこもり等困難を抱える若者を含)のアフターケア事業を実施しております。この事業を、来年度より開始される社会的養護自立支援拠点事業やケアリーバーの若者たちへの就労相談事業、生活相談支援事業につなげられるよう進めておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。

以下のような悩みをお持ちの方やご家族の方など、一度ご相談ください。

困難を抱える若者のための相談会を開催いたします。

詳しくは『イベント開催』をご覧ください。

継続して事業を進めてきました。そのノウハウを活かし、以下の事業に取り組んでいます。

日常生活訓練、社会生活自立訓練、就労自立訓練に分けてカリキュラムを組み、

支援対象者の状況や歩幅に合わせて、資料5のとおりステップアップ型で訓練を進めています。

資料5 ステージごとの訓練概要

【訓練事例】

➊日常生活訓練

➋社会生活自立訓練

➌就労自立訓練

➍宿泊自立支援プログラムの1日のスケジュール

宿泊型自立支援プログラムは、先ずはひきこもりやニート状態の若者が

生活パターンを改善することを目的に実施します。ひきこもり状態の若者のほとんどは、

生活パターンが不規則になっていたり、夜と昼の生活が逆になっていたり

(誰にも会いたくないため、行動は夜になる)など、社会に馴染むために改善が必要な事例が多くなっています。

このため、朝起床し、朝食をとり、昼間は様々な活動を行い、活動により空腹になり適度な疲労があるため、

夕食をとって入浴し、心地よくなり夜になると就寝するというパターンに馴染ませることで、

生活を夜型から昼型に変え、充実感を得られるようにすることが目的です。

資料6 宿泊型支援プログラム・1日のスケジュール(基本形)

➎課題の度合いによる個別対応例

若者の状況に応じて、全員が同じカリキュラムで支援訓練を進めるのではなく、

基本的な生活パターンは合わせ、訓練内容は個別に内容を変えながら進めていくようにしています。

資料7 課題の度合いによる個別対応例

支援を受ける動機につながり、支援プログラムの提供について知ることができるよう広報、情報収集を進めています。

児童養護施設などの社会的養護・若者支援団体、こども食堂、社会福祉協議会などの生活困窮者支援団体と連携しています。

このため、事業での情報交換や支援対象者の誘導、広報などでの連携を最大限活用し、

地域が抱える様々な困りごと解消のための活動を進めています。

当法人の事業にご協力ご支援いただいている団体の皆様やその社員・職員の皆様にも理解を求め、

支援対象者の就業体験・見学などの受入先としての連携体制構築を進めています。

困難を抱える若者の自立には、若者の個々の事情を理解して、受入れができる様々な業種・職種の企業・団体が、

県内全域に必要であり、その理解促進のための説明と依頼を行っています。

①自立援助ホーム 6ヶ所(定員計36人)

②児童養護施設 14ヶ所(定員計509人)

③ファミリーホーム 15ヶ所(定員計不明)

計 35ヶ所(定員計545人+ファミリーホーム定員)

これらの施設の被擁護者は、ある一定の年齢以降は退所して自立をする必要があります。これら退所して自立を目指す若者(ケアリーバーの若者)は、本人の成育歴や現在の環境によらず様々な課題を抱えており、社会に馴染み自立した生活を続けていくのが困難な若者が多いのが現状となっています。

このようなケアリーバーの若者に寄り添いながら相談支援・居場所支援等により自立を継続させるための事業がアフターケア事業です。

現在、愛媛県内には、アフターケアを専門として実施する事業所がなく、ケアリーバーの若者たちが向き合う「子どもから大人への移行期の困難」「社会的養護を経験した若者特有の困難」「自立して生計を立てることが困難」といった、若者が抱える課題解決を共に進める機関がありません。

ケアリーバーの若者には、施設を退所し自立するまでの間(移行期)に、間断なく社会に出ていくための伴走支援が必要と考えられていますが、この重要とされている時期に支援ができないことで、施設の担当者との連絡が途絶えてしてしまうケースや連絡ができたとしても支援の時間的ギャップができることで信頼関係が薄れるケースが多くなっています。

また、困窮リスクの高い若者は孤立しがちであることも困難の解決を難しくしています。ヨーロッパ諸国で2000年代に移行期の若者支援施策が強化されたのに対し、わが国ではこの問題の顕在化が遅れ、「移行期」の若者の困難、生活困窮が増大しています。このことは、20~24歳の相対的貧困率2018年国民生活基礎調査)が17. 9%(女性)(阿部彩「相対的貧困率の動向:2019年国民生活基礎調査を用いて」2021年3月公表https://www.hinkonstat.net/)と、全世帯の貧困率15.4%、子どもの貧困率 13.5%に比して高いことからもわかります。

したがって、若者の居住の安定といった生活基盤の安定を図る施策、並びに、つながりの回復や伴走型の支援を通した「移行期」の若者支援が課題になっています。

厚生労働省は、これらの課題を解決すべく来年度からの新たな政策として、「社会的養護自立支援拠点事業」等を計画しており、予算化を目指しています。

このたび、当法人は休眠預金活用事業の助成を受け、今年度、ケアリーバーの若者等(ニート、ひきこもり等困難を抱える若者を含)のアフターケア事業を実施しております。この事業を、来年度より開始される社会的養護自立支援拠点事業やケアリーバーの若者たちへの就労相談事業、生活相談支援事業につなげられるよう進めておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。

「困難を抱える若者のための相談会」開催

社会的養護から自立を目指している若者や長期間無業の状態の若者、ひきこもりがちな若者など、困難を抱えている若者の支援を行う事業を進めています。以下のような悩みをお持ちの方やご家族の方など、一度ご相談ください。

- 家から出るのが怖い!

- 生活習慣から変えたい

- 働く自信がない

- 就職活動がうまくいかない

- 仕事が長続きしない

- コミュニケーションが苦手

- 生活が苦しい、食料支援を受けたい

- 自分にむいている仕事がわからない

困難を抱える若者のための相談会を開催いたします。

詳しくは『イベント開催』をご覧ください。

事業内容

若者の受け入れ体制

当法人は、県内でひきこもり・ニートの自立支援事業を県内の草分けとして開始し、継続して事業を進めてきました。そのノウハウを活かし、以下の事業に取り組んでいます。

- 支援必要者への対応(インテーク評価~経過評価、対応)

- 通所・宿泊型による生活訓練

- 各種講座の企画・運営

- アウトリーチ支援(ひきこもり状態の方への訪問支援)

- ケアリーバーの若者の相談支援・自立支援(アフターケア事業)

- 困難を抱える若者へのフードバンク食料の活用による生活支援

(1)宿泊型・通所型自立支援プログラム

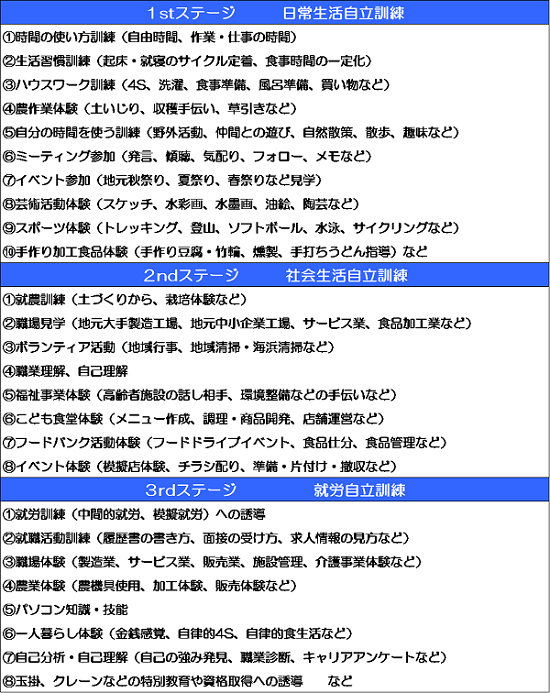

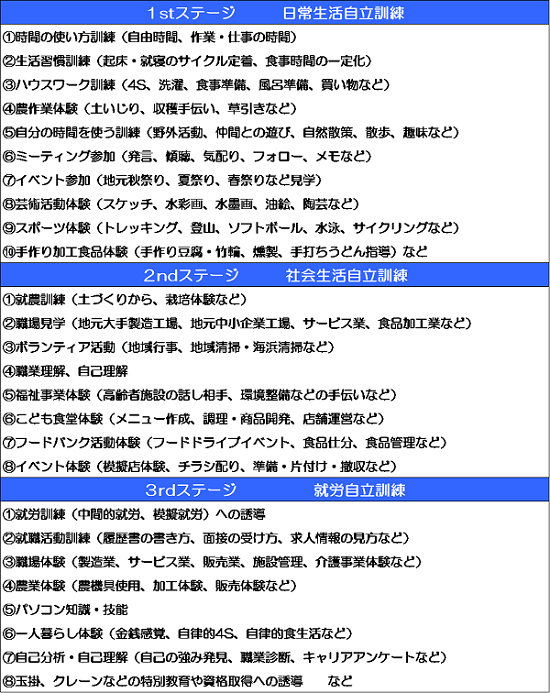

この訓練では、社会に出るための一般的な知識を身に着け、行動できるようになるための日常生活訓練、社会生活自立訓練、就労自立訓練に分けてカリキュラムを組み、

支援対象者の状況や歩幅に合わせて、資料5のとおりステップアップ型で訓練を進めています。

資料5 ステージごとの訓練概要

【訓練事例】

➊日常生活訓練

|

|

| 農業体験 | |

|

|

| 芸術活動体験 | |

|

|

| 野外活動(バーベキュー、サイクリング) | |

|

|

| 地域事業(しめ縄づくり) |

➋社会生活自立訓練

|

|

| 職場見学 | |

|

|

| イベント体験 |

➌就労自立訓練

|

|

| 職場体験(鉄工所、プラント製造業等) | |

|

|

| 職場体験(選果場) |

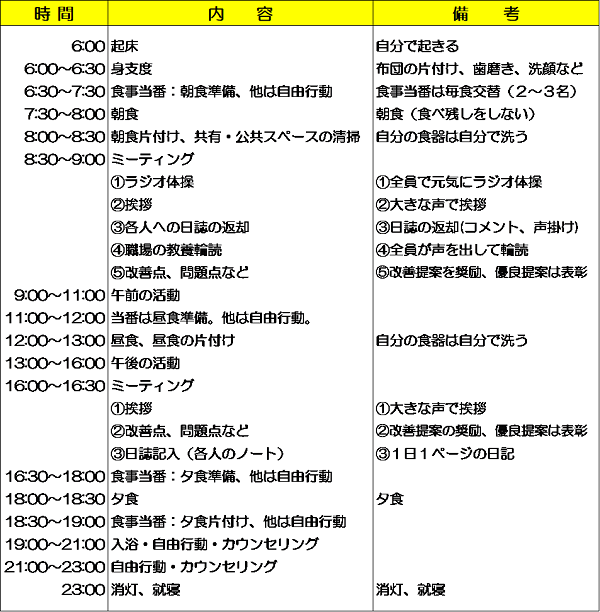

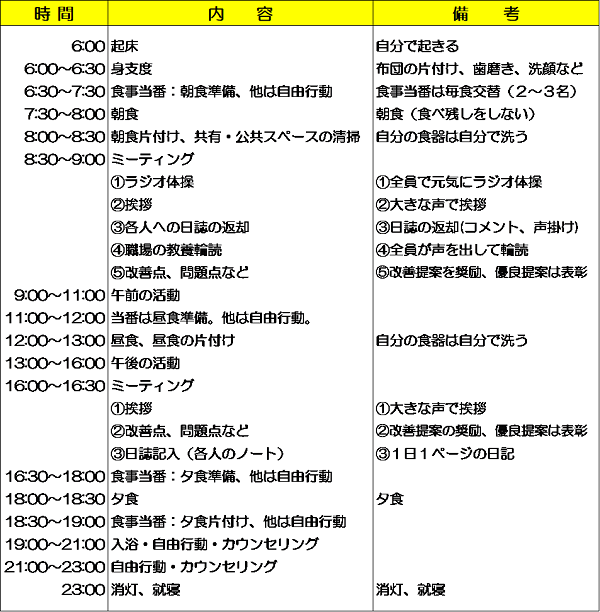

➍宿泊自立支援プログラムの1日のスケジュール

宿泊型自立支援プログラムは、先ずはひきこもりやニート状態の若者が

生活パターンを改善することを目的に実施します。ひきこもり状態の若者のほとんどは、

生活パターンが不規則になっていたり、夜と昼の生活が逆になっていたり

(誰にも会いたくないため、行動は夜になる)など、社会に馴染むために改善が必要な事例が多くなっています。

このため、朝起床し、朝食をとり、昼間は様々な活動を行い、活動により空腹になり適度な疲労があるため、

夕食をとって入浴し、心地よくなり夜になると就寝するというパターンに馴染ませることで、

生活を夜型から昼型に変え、充実感を得られるようにすることが目的です。

資料6 宿泊型支援プログラム・1日のスケジュール(基本形)

➎課題の度合いによる個別対応例

若者の状況に応じて、全員が同じカリキュラムで支援訓練を進めるのではなく、

基本的な生活パターンは合わせ、訓練内容は個別に内容を変えながら進めていくようにしています。

資料7 課題の度合いによる個別対応例

(2)困難を抱える若者の掘り起し

ニート、ひきこもり状態の若者で支援を受けることができない若者または、その関係者が、自立のための支援を受ける動機につながり、支援プログラムの提供について知ることができるよう広報、情報収集を進めています。

- 関連団体との連携促進(県内市町の社会福祉協議会、民生委員などへの事業説明)

地域若者サポートステーションや不登校児童・生徒の支援団体、自立援助ホーム、社会福祉協議会、民生委員、こども食堂、ひとり親世帯支援団体等の生活困窮者支援団体等との連携を図っています。 - 関連団体への被支援者への情報の提供依頼

上記の団体等を対象に、被支援者への事業情報の橋渡しや関連団体への情報提供をお願いしています。 - SNS、Webなどによる情報発信(支援対象者アクセスの促進)

当法人のWebページでの事業紹介やSNSの活用、ブログへの掲載、インターネットを活用して支援対象者のアクセスを 促進しています。 - チラシの県内主要施設への配布

事業内容を掲載したチラシや本パンフレットを制作し、県内の店舗や公共施設等に配布しています。

(3)福祉事業団体との連携体制(支援対象者の誘導)

当法人は、若者自立支援やフードバンク・こども食堂事業を通じて、不登校児童支援団体、ひきこもり支援団体、自立援助ホーム、児童養護施設などの社会的養護・若者支援団体、こども食堂、社会福祉協議会などの生活困窮者支援団体と連携しています。

このため、事業での情報交換や支援対象者の誘導、広報などでの連携を最大限活用し、

地域が抱える様々な困りごと解消のための活動を進めています。

(4)企業・団体への理解促進(被支援者の受け皿確保)

上記同様、これまで実施してきた事業を通じて、県内の企業団体・経済団体や食品関連企業、金融機関など、当法人の事業にご協力ご支援いただいている団体の皆様やその社員・職員の皆様にも理解を求め、

支援対象者の就業体験・見学などの受入先としての連携体制構築を進めています。

困難を抱える若者の自立には、若者の個々の事情を理解して、受入れができる様々な業種・職種の企業・団体が、

県内全域に必要であり、その理解促進のための説明と依頼を行っています。

(5)実支援の実施

被支援者の社会的つながり構築と維持を目的に、次の事業を実施しています。- 相談支援

県内6ヶ所に拠点を置き、支援を必要とする若者やその関係者からの相談を受け付けています。 - アウトリーチ支援

ひきこもり状態の若者に対しては、相手(家族や関係者)の要望に応じ、自宅に出向いて対応しています。当初は対象者を39歳までの若者のみを想定していましたが、中高年者からの依頼が増加傾向にあり、支援できずに高齢化する現状を感じています。ひきこもりになって早い段階でのご相談をお勧めしています。 - 居場所提供

居場所として定着した東予事務所(西条市)には、ほぼ毎日、利用者が数名訪れ、居場所と相談支援の場として利用されています。本部、中予の拠点でも居場所として活用できるよう、進めています。 - 生活訓練(通所・宿泊型)

昨年度、新たな宿泊型自立支援の施設を整備し、現在宿泊型支援ができる施設は3ヶ所あります。 - 社会見学・体験提供

社会見学・体験および、模擬的就労の提供を行っています。就労体験や模擬就労は、支援が必要な若者に、自信を持ってもらい、就業へのきっかけづくりに効果があります。 - 食料支援併用の自立支援

フードバンクの食料を活用して、食料支援を併用した自立支援を実施しています。連携している自立援助ホーム、ファミリーホームには、フードバンク食料を活用した食料シェアを実施し、ケアリーバーの若者等への食料支援をとおして、見守りの継続や支援情報の提供を進めています。

また、県内73ヶ所のスーパーマーケット等に設置したフードドライブの食料を活用して、自立援助ホームおよび、その中間支援団体などにも食料シェアを行い、困難を抱える若者への食料支援と自立支援を併用して実施しています。

さらに、連携団体の協力を得て、県内4ヶ所にコミュニティパントリー(無料のフードマーケット)を整備し、生活に困難を抱える若者やシングルマザー世帯などに活用してもらっており、コミュニティパントリーに相談できるスタッフを配置することで、食料支援と相談支援、就労支援への誘導がワンストップで行えるよう勧めています。

コミュニティパントリーは、本部事務所、東予事務所、中予事務所、内子事務所の4ヶ所に設置しており、その状況は、事務所案内の写真を参照ください。